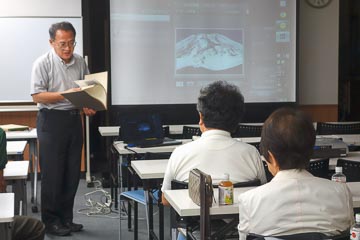

会員による撮影スポット紹介。

飯島会員から尾瀬、名取会員から富士山、川井会員からは大雪山で撮影された作品が紹介され、それぞれの撮影地の特徴や撮影にあたっての注意点などが説明された。

- 尾瀬の燧ヶ岳と至仏山

燧ヶ岳(ひうちがたけ)は東北の最高峰で植物の垂直分布が幅広く、ブナ林〜亜高山針葉樹林〜ハイマツ高山帯の移り変わり、その間の尾根筋にはダケカンバの姿が素晴らしい。緯度と高度から本来なら山頂まで針葉樹林帯にすっぽり収まってしまうところ、強風と多雪により山頂付近の岩塊地帯にはハイマツだけが残る。

至仏山(しぶつさん)は古い地質の山で、強いアルカリ性のカンラン岩が土壌を作り、特産種と呼ばれる植物も多く見られる。

- 富士山

富士山は周囲どこから見ても端正な形で美しいが、それはまだ新しい火山で浸食がほとんど進んでいないことを示す。形が形だけに、雲の形や光線状態によほど良い条件がないとみんな見たような写真になってしまう。

新しい火山で植物の垂直分布が未発達だが、そこに狙いを付けてみると良い。低木化したカラマツ、火山荒原のダケカンバ、オンダテなど。北側・西側・南側斜面の森林限界は2400m付近だが、南東側斜面では1300m付近まで下がり火山性の荒原が広がっている。厳しい生育条件に耐え得る限られた種類の植物だけが生存している。

- 大雪山

大雪山は道内最高峰の旭岳を筆頭に2000mを超す火山十数座の総称で、火山群が円形に配置し、周囲には広大な溶岩台地の火山性高原が展開している。森林限界は1500〜1600m付近に位置するため、山の高度がそれほど高くないにもかかわらず高山帯の領域が広い。

冬場は日本海からの強風が直接当たり、極端な吹きさらしと多雪の吹きだまりが生じて、著しく多様性に富む植物群落を持つ。加えて、永久凍土の存在が景観を特徴付けている。

|